来源:《孔子文化》第20期

作者:陈卫卫

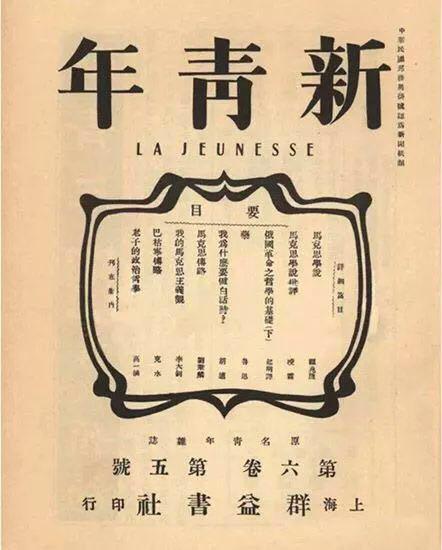

一百年前,陈独秀在上海创办了《新青年》月刊,《新青年》的创刊标志着新文化运动的兴起,在近代中国掀起一场声势浩大的思想启蒙和解放运动。《新青年》作为一本综合性刊物,能够直接介入并影响一个时代思潮的走向,进而影响一个国家的社会历史进程,这在世界出版史上是极为罕见的。然而《新青年》并非一创刊就“名扬天下,景从如流”,《青年杂志》出版后,“销路甚少,连赠送交换在内,期印一千份”,到1917年,“销数渐增,最高额达一万五六千份”,《新青年》从一“普通刊物”发展成为“时代号角”,这与陈独秀等人的经营策划密不可分。笔者拟从《新青年》的经营传播策略对这一问题进行考察。

首先,《新青年》建立了完备的出版发行网络。《新青年》的发行方式,一是在上海群益书社设立总发行所,在全国各地及新加坡等地设立代派处经销;二是通信购书(实为邮购),全部7折。它的出版发行中心是上海棋盤街民营群益书社,在全国各埠各大书坊还成立分发行所(或代派处),遍及46个省市76个书局或公司,还有海外新加坡的普益印务公司、曹万丰书庄。另外,在美国可能也有零售处。如胡适在美国留学期间经常阅读《新青年》,此前,他还向创立于日本的《甲寅》杂志写稿。因此,据推测,当时在日本和美国之间存在一种书刊“旅行”和理论“旅行”情况,其中最可能是来往于中国、日本、美国之间的中国文人及其所办报刊。这样广泛的出版发行网络不仅扩大了其传播范围,也增强了其影响力。

其次,实行轮值主编制度与“同人作者”群的汇集。蔡元培执掌北大之后的第一个重大决定就是邀请陈独秀出任文科学长,《新青年》也随同陈独秀一起来到北京。《新青年》开始是陈独秀依托民间出版机构自主创办的杂志,既由陈氏一人编辑,也由他主撰,每期重大文章都出自陈氏之手。因而前三卷每期封面上都标明“陈独秀先生主撰”既显示 了他的自信,也昭示着他在读者尤其是知识青年中的精神魅力。1918年1月《新青年》成立编委会,改变了以前由陈独秀一人作为主要编辑的局面,改为由陈独秀、李大钊、鲁迅、钱玄同、胡适、刘半农、沈伊默高一涵等知名学者轮流编辑撰稿,即相当于实行轮值主编。《新青年》自此“复活”,开始形成具有社会号召力的“金字招牌”。《新青年》第四卷载“所有撰译,悉由编辑部同人共同担任”,则显示《新青年》从此隐然有个“编辑部”存在,而且这个“编辑部”的同人不仅是编者,更是作者,完全有能力“担任”起所有撰译的使命。世人心目中的“《新青年》同人”,不仅仅是某一杂志的作者,而是一批带有鲜明思想倾向的精英群体。鲁迅、李大钊、胡适、钱玄同刘半农、傅斯年、罗家伦、沈伊默、毛泽东、恽代英、周作人,几乎所有新文化运动的精英,都成为《新青年》的撰稿者。社会舆论,尤其是新思想引发的舆论往往是由“少数人的自觉”而引发至“大规模的共识”,那么最初发出意见的“少数人”由谁来扮演,很大程度上决定着舆论的生命力与影响力。声名显赫的撰稿人,北大教授的同人编辑,让《新青年》实现了编辑团队与社会意见领袖的高度重合,这种重合奠定了《新青年》在同人杂志中的领先地位,赋予《新青年》更强的话语权威,因而使得《新青年》的思想启蒙的意味更加浓厚,思想传播力也随之剧增。

其三,《新青年》的接受对象大多是高级知识分子或具有较高知识水平的大、中学生。《新青年》的读者以大学、进步青年为主,其立刊的初始意图就在于唤起青年,开篇词《敬告青年》中提到“年长而勿衰,英、美人相助之辞也”,强调保持年轻活力的重要性。《新青年>的编辑团队将新文化、新思潮带人大学,学生中的激进青年接纳新思潮、新文化后,再以各种组织形式向外辐射传播。这些思潮起先在“学生社会”中传递和扩散,后来就开始向社会纵深分层传播。对于缺乏知识储备的平民,受阅读能力的制约,一般的报纸、 杂志等印刷品无法对其进行思想普及传播,看似普通民众已被新文化弃置一边,但事实上,当时青年学生扮演了将新思想向下传播的桥梁。他们通过演讲,做报告,集会结社,将《新青年》反帝反封建的进步思想灌输给自己身边的知识分子,再由他们去影响更多的人,例如“北京大学平民教育演讲团”就是其中重要的尝试之一。该组织利用北京各市立演讲所对北京市民进行讲演,纪念日或节日也在街头、寺庙露天讲演。《新青年》传播的另一条途径,就是借助于人员流动过程中对《新青年》的传播。各省都有在京津沪等地求学的青年学子,他们在假期或毕业回西部时,将《新青年》等进步刊物带回家乡,在亲朋师友中被广为传看。知识精英中形成一定的阅读网络,加上青年学生的文化自觉,形成了一条上至知识精英,中贯青年学生,下至普通民众的传播渠道,使《新青年》的思想得以进一步通达甚至贯穿社会的各个阶层,进而形成影响。

第四,与时俱进的办刊宗旨以及栏目设置。一方面,“开一代风气之先”的《新青年》所秉持的“启蒙”与“救亡”的宗旨及其“科学”与“民主”的文化取向,与当时内忧外患的中国社会的时代要求和文化建设相契合。另一方面,根据办刊宗旨,不同时期的栏目设置有所不同。其论述、国外大事记、国内记事、通信等主栏目维持时间较长,余则随时变动或新增,并表现出较强的策划意识。在我看来,《新青年》所形成的公共空间的独特性还在于“通信”栏目的设置。《新青年》的“通信”栏目,主要刊载编者、读者、作者三者的来往信件,是其最生动、最丰富的内容之一。人类的传播活动不同于其他动物或植物之间所存在的传播,它具有鲜明的社会性。具体地说,这种传播活动往往不是单向度的、被动的,而是双向性的积极主动的,具有创造性的活动。《新青年》通信栏在读者中产生了很大的反响,由质析疑难发展为真正的对话与讨论,并参与对读者阅读经验的塑造,创造出为数众多的具有主体意识的新的阅读公众,从而吸引了更多的作者和读者参与。

第五,《新青年》首先改用白话文和采用新式标点符号。《新青年》1916年2卷2期所载《胡适致陈独秀》的通信中首先提出著名的“不用典,不用陈套语,不讲对仗,不避俗字俗语,须讲求文法之结构,不作无病之呻吟,不摹仿古人语,须言之有物”等“八事”。陈独秀还就此向远在美国的胡适约稿,并迅速将其《文学改良刍议》的特约稿发表于《新青年》1917年2卷5期。1917年2月,陈独秀在《文学革命》一文中肯定“中国文学当以白话为正宗”。从1918 年4卷1期起,《新青年》开始使用新式标点符号。《新青年》自第2卷第6期起,胡适在《新青年》发表8首白话诗作,沈伊默、刘半农、鲁迅等步其后,先后发表160余首白话诗,数部白话小说、13部白话剧作等,从而奠定了期刊白话文体多样化的基础。改用白话文和新式标点不仅吸引读者阅读,而且更便于读者阅读,扩大了读者人群及其影响范围。

第六,创办“卫星”刊物并采取广告经营方式。《新青年》理论色彩浓厚,学术性强,在社会文化水平比较低下的时候,不能为民众普遍通读,加之发行周期长,难以满足人们了解时事的迫切需求。因此,1918年12月,《新青年》主编陈独秀、李大钊、张申府又创办了政治性刊物《每周评论》。1919年 1月,北大学生傅斯年、罗家伦又在陈独秀、胡适等人的支持下创办了《新潮》杂志。这两种“卫星”刊物的出现,促进了《新青年》在社会上更为广泛的传播。历史上,《新青年》杂志社自己也曾以出版“新青年丛书”、专号或专号出单行本、合订本重印等形式,实现再传播增值或扩大传播范围。在广告经营方面,初期多为群益书社的书目广告,后期扩展至期刊和其他书局的书目广告和期刊目录广告。《新青年》从1915年1卷第2期起就开始在封二等显著位置为《科学》杂志做目录广告,一直持续到五四运动结束。甚至将《新青年》与《每周评论》做捆绑式宣传。1918年5卷6期的《每周评论》广告即有:“看《新青年》的不可不看《每周评论》”的广告词。这些宣传,与《科学》等其他五四期刊形成一种组合效应,进一步扩大了《新青年》的影响。还有数、理、化、生、地、医学等科学教科书广告,这种做法无疑又是一种很好的再传播和再增值方式。

最后,《新青年》的成功与其早年介入文化争鸣有着密切的关系。《新青年》自创办起充分宜传新文化新思想,但旧的文化阵营却不愿站出来予以反击,反对者的缺乏让《新青年》顿时陷人尴尬。于是《新青年》的编辑们策划制造了著名的“王敬轩事件”。在第4卷第3号上钱玄同化名王敬轩,以旧式文人的身份发表《文学革命之反响》一文,对新文学横加指责。第4卷第5号《新青年》在“通信栏”刊发了读者盛兆熊的《论文学改革的进行程序》一文,随即第6号上连续刊发北大学生张厚载、化名“南丰基督教徒悔”和“崇拜王敬轩先生者”三人的文章。从而引起了《新青年》同人的回应,实现了“众声喧哗”的目的。1918年9月《新青年》发表陈独秀的《质问<东方杂志>记者—— < 东方杂志>与复辟问题》一文从而掀起“东西文化论战”的高潮。在“东西文化论战”中《新青年》对《东方杂志》,“突然发难”,“意气攻讦”的主动出击,社会效应尤为强烈。以《新青年》为代表的新文化阵营与外界的频繁“对话”,激烈的争鸣互动最终为杂志贏得了市场号召力。

《新青年》是五四运动中枢机关的代言人和喉舌,是传播新思想、新文化的扩音器。通过这一物质载体,科学与民主这两面大旗高高飘扬在封建势力犹在、共和概念初识的中华大地。《新青年》一扫晚清以来中文期刊传播科学、多由传教士把持,或国人自办期刊影响很小的局面,创造了中国近代期刊作用于社会和与时俱进的一个奇迹。《新青年》经营传播策略的选择,即与其创办的处境有关,也折射出同人对于刊物发展的不同理念。其主编轮值编辑学者化、编辑引导社会思潮、期刊经营方式、传播策略等历史的经验和教训,都是留给我们的重要精神遗产,即便是一百年后的今天,仍然闪耀着熠熠的生命力。

《新青年》的经营传播策略是个宏大的题目,本文仅为初步探讨,不要之处在所难免,敬请方家指教。