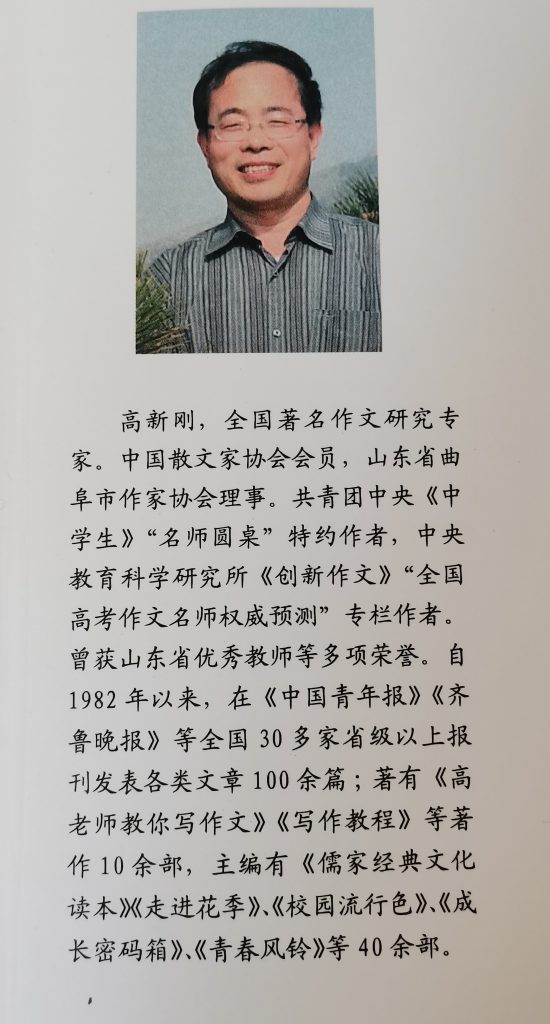

作者:高新刚

大千世界,芸芸众生,人与人相遇,相识,相处,相知,全在一个“缘”字。

与“今古谭书店”结缘,只因我是个爱书狂,更因我与书店老板的师生之谊。鹏程和月华都是我的学生。

我想这辈子算是与书较上了劲儿。

与书结缘,还要回到50多年前的童年时代。这似乎与“今古谭书店”扯得有些远了。但说到“书缘”,这段经历无论如何也绕不开。

那个时代,农村里没有电,自然也没有电视。小孩子们晚饭后只能玩“藏猫猫”的游戏,玩累了便只能早早休息。幸运的是我有个邻居喜欢说书,我便迷上了听书。他叫高维洋,父母去世的早,他是个高中生。他不知道从什么地方弄来那么多书,吃过晚饭后,燃起煤油灯,便在昏黄的灯光下说起书来。什么“大雁南飞”的故事,“乌鸦和狐狸”的故事,“猴子捞月亮”的故事,以及《烈火金刚》中“肖飞取药”的故事,我一下子就着了迷。一颗爱书的种子就这样悄然种下了,从此一发不可收地爱上了“听说书。”

上了小学,恰巧有个数学老师叫王广玉,虽然教数学,却喜欢讲故事。每讲完一道数学题之后,他便给我们讲《封神榜》和《西游记》的故事,“哪咤闹海”,“三打白骨精”……让我们支楞着耳朵听得忘记了下课时间,每听到热闹处,都是“切听下回分解……”,便戛然而止。

稍大些,我便跟着娘去南陈集上买菜。那时候集市上有个说书人叫“张大嘴”,也不知道他的真实姓名叫什么,每逢集市便摆摊说书,扯开了嘶哑的喉咙,说起了《武松打虎》:“闲话少说,书归正传,这天武松喝了八大碗,醉醺醺来到景阳岗,天色已晚,只觉背上凉飕飕的,忽然听到坡上传了一声吼叫,说时迟,那时快……”张大嘴吐沫四溅,眉飞色舞,立时便引来乌压压的一群人,里三层外,外三层,挤得水泄不通。我从人缝里钻进去,一听便是半天。急的娘找来找去寻不见影,疯了似的在外面喊。

读高中时,我成了读书迷。那时候,三叔恰巧在我读书的镇上邮电局工作,他给我定了《人民文学》《语文战线》一类的杂志,这是我最早接触文学类的刊物。我觉得还不过瘾,三天两头往邮局里跑。叔还没来得及送的各单位的报纸杂志每天都被我翻了个遍。后来我干脆就住在他的宿舍里,不回校住宿,只为读书看报方便。

上了大学,我成了阅览室和图书馆的常客。这里的报刊和图书品种实在太多了,令人眼花缭乱,除了上课外,我就整天泡在阅览室。每次都是管理员催促好多遍,我才悻悻离开。有一次在《文汇报》读李存葆的《高山下的花环》连载,我泪流满面,泣不成声,可把管理员给吓坏了。师专里有个书亭,市里有两个大型的新华书店,一个是济宁市新华总店,一个是济宁县新华书店,也是我常去光顾的地方。节余下来的生活津贴都让我买了书。我当时非常喜欢孙犁的作品,我喜欢他那种优美淡雅朴实的风格,当时出了个5卷本的孙犁文集,我咬咬牙狠狠心给买了下来。读书充实了我的内心,丰盈了我的灵魂。读大一第二个学期,我便在《中国青年报》发表了第一篇文章《我心灵深处的冰块融化》了,还收到了来自全国各地读者雪花般的来信。

1983年大学毕业回到母校,开始了教书生涯。为了让学生也爱上阅读,爱上写作,我便办起了“泗水滨文学社”,还办了一份杂志叫《万紫千红》。社名和社刊,都出自宋代大理学家朱熹的那首《春日》:“胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新,等闲识得东风面,万紫千红总是春。”当时的县委常委宣传部长韩继谦还亲自给题写了刊名。那时办刊物,全靠手工刻钢板,然后再用磙子油印,很费人力物力,学生们课后常来做帮手,这其中就有今天“今古谭书店”的老板韩鹏程。每期杂志分发到学生手中,他们都如获至宝,爱不释手。

从1992年开始,为了扩大影响,我联系了在济宁市委宣传部工作的周建华同学,让他从济宁新闻出版局给批了准印证号,连续4年编辑出版了文学社社员作品集:《走进花季》《校园流行色》《青春风铃》《成长密码箱》。《走进花季》和《校园流行色》是在平邑县印刷的,那时是铅字印刷,虽然比油印的质量提高了不少,但是排版技术仍比较落后,印出来的书,字体外七扭八,不大美观。后来再印《青春风铃》和《成长密码箱》时,我便联系上了在曲阜新华印务公司工作的我的学生韩鹏程。鹏程是公司的业务员,在他的大力支持和关照下,书的排版换成了照相排版。书印出来美观又大方,非常清晰,立时上了一个档次,很受读者欢迎。

鹏程的妻子王月华也是我的学生,他俩是高中同学。王月华原名叫“王丽”,以至于到现在我还是叫她这个名字,叫顺口了。月华本来在泗水县某银行系统工作,为了鹏程,她来到曲阜。两人开始都在新华书店系统工作,一个在新华印务,一个在新华书店。后来因新华印务公司解散,两人便在曲阜新文化街租了个门头,开了家书店,“古旧书店”。顾名思义,以卖旧书为主。记得后来我遇到原新华印务公司经理孔建平先生,他听说鹏程开了家书店,对鹏程的评价非常高:“小韩了不起,是个有头脑的人,他对书有种天生俱来的特殊情怀,一定能做好。不简单!”

2000年,我从泗水调入曲阜。那时候,曲阜一中还在孔庙旁西侧的旧址,离鹏程的书店不远,便常常光顾“古旧书店”。鹏程二人见我来了,非常热情,又是冲茶,又是端水,又是问寒问暖,让人倍感温馨。我便在书店里转悠几圈,选看自己心仪的图书。记得鹏程那时候还喜欢上了雕刻,书店的架子上摆满了他的作品,琳琅满目。一根根普普通通的树根,一截截普普通通的树枝,一段段普普通通的树墩,一块块普普通通的石头,经过他的打磨,他的雕琢,便成了一件件飞禽走兽,花鸟虫鱼,石林假山……栩栩如生,让人爱不释手。这些艺术品他也不出售,只为一种爱好,同时也给书店增添了一种别样的艺术氛围,让人感觉到书店的主人是一个富有生活情趣的人。自与别处不同。

2003年,学校启用了新址,我们搬到远离市区春秋西路的荒郊野外(二十年后这里已成为繁华地带)。尽管与“古旧书店”有了距离,但每次去鼓楼街购物或做别的事情,我都会抽出时间到鹏程的书店坐一坐,一来时间长了不见有些想念,唠唠家常;二来心心念念着书店里那些书,看会儿书,心中便感觉有一种慰藉和充实。

后来,听说鹏程的书店搬到了大学东路。不得不佩服鹏程他们两人的眼光和格局。读书的群体自然是以学生为主,所以书店一定要开在离学校近的地方,这才便于这个群体去接近它。俗话说“酒好也怕巷子深”,何况在现在这个多媒体发达,信息爆炸的时代呢?店面有上下两层,书的品种也增加了不少。书店名字改为“今古谭书店”。为什么用“谭”,不用“谈”?那天看到鹏程对店名的解释,这才知他的用心所在,他是一个善于思考的人。书店名副其实,除了旧书,店里还增添了好多刚刚出版的新书。从熙来攘往的读者看,有不少大学生模样的读者,也有年龄稍大些的教授模样的顾客。鹏程夫妻二人都热情的招呼着,悉心倾听他们的需求,耐心的解答他们的问题。他们把和气待客做到了极致。

这个书店位置处于大学东路的最南端,从裕隆路进来,远远便可望见最醒目的“今古谭书店”几个大字。好位置,租金当然不菲。不久之后,他们便把书店搬到了路北头的一家民居,就是现在的这个位置。这里离曲阜市实验中学很近,离曲师大北门也不算远。店面里里里外外有好几间,还有个小院,种些花草,绿意盎然,姹紫嫣红,便觉院子里充满了无限的生机。

不久,从朋友圈看到鹏程别出心裁,搞起了“读书沙龙”一类的活动。他邀请了曲阜市的名家大家,到书店里开讲座,搞得风生水起,热热闹闹,既聚了人气,又拉近了顾客之间的距离,交流了读书心得,真的让人受益匪浅。只可惜我当时多数时间都有晚自习,脱不开身,没机会去奔赴这场文化的饕餮盛宴。

好在这几年出版社和图书公司不断约稿,有时候需要查找材料,我便常去鹏程书店里查询。每次去了,鹏程和月华都是放下手头正忙碌的事情,先是让座,再去烧水,然后泡茶,让我一边品茗,一边交谈,使我感受到两人对老师的那份发自内心的敬意。品罢香茗,我便去书架上品书。徜徉在书海里,我自认为是世上最快乐的事情。

听书,读书,教书,编书,写书。

与书结缘,其乐无穷;与今古谭结缘,何其有幸!

最是书香能致远。“今古谭书店”已走过二十个春秋,正青春,风华正茂。

“数间茅舍,藏书万卷。”天上月正圆,人间春已至。在“今古谭书店”开业20周年之际,谨祝月华鹏程:人如其名——月耀中华,鹏程万里;店如其名——谈古论今,增智添慧。

2022年2月15日元宵节

鲲鹏按:

高老师是我的高中语文老师,为提高学生写作能力,他发起创办了“泗水滨文学社”,油印了《万紫千红》社刊,在我们心里播下了一颗文学的种子。我1994年毕业到曲阜新华书店参加工作,高老师也于2000年从泗水调到曲阜一中。因缘际会,我们又相聚在同一座小城。因着师生意、老乡情,高老师平实没少照顾我们。悠忽不觉又是廿多载过去,书店店庆,高老师写来长文鼓励,我们不胜感激!高老师曾出版一本怀念故人的散文集《远去的背影》,也许此篇会是高老师的续作———《身边的面孔》中的第一篇吧!