作者:牟学林

前几天看到王老师朋友圈里的邀请,便也内心一动,打算写一点自己记忆以内的文字,作为对今古谭书店的感念。

2003年下半年,我刚上大四不久,跟几个同学去五马祠街玩。途中拐进了当时的古旧书店,鬼使神差,淘到了几本旧书,有韩国磐先生的《隋唐五代史论集》,还有黑格尔的《美学》(商务印书馆,缺一卷,后来从同学处配齐)。《美学》自然是读不懂的了,《隋唐五代史论集》里的文章尽管读的似懂非懂,但却为我打开了一扇窗,没成想,果然成为自己后来职业选择的一个重要参考点——兜兜转转的二十年里,隋唐史研究成为自己的兴趣和谋生之所。其后,还逐渐接触了学校北公寓处的“三人行”、从西联前挪到综合楼后的“周末书市”以及存在时间不长的校内家属区北区车库处的书店。读书几十年,尽管书房空间日益局促,再无空间置放,所以一些不太用的书会交换或送人,但一些经典的或者寄托着情感和记忆的书籍还是保留了下来。翻建书架,还能看到最初从王老师处购买的一些比较得意的书籍:《陈寅恪读史札记》《北周六典》《五代诗话》《茗柯词选》《静静的顿河》《金庸全集》等等。

我的性格外似开朗,内里却是有些社恐的,往往更喜欢关注于事,而非人际间的沟通,所以一直对这几家的书店与王老师的关系不太清楚。但对王老师的热情专业,一直是心存感激。随着接触的深入,以及与身边挚友如立林哥、亚宁老师等的日常谈及,对今古谭和王老师伉俪的认识逐渐立体了起来。尤其我跟妻子一起读博的数年间,因我在外地求学,妻子在家读书并要照看孩子,她所需的许多书籍都是直接拜托王老师购入,甚至女儿对她之前的周末记忆都是如此:每个星期六,去沂河公园套个圈,吃个鱼豆腐和马步鱼,再回校园里到王阿姨的书摊上挑选几本喜欢的绘本。

可以说,王老师伉俪的书店,是我个人和家庭记忆中非常温暖的一个部分。

读书人普遍爱书,但是对书的态度则并不一致。记得荣新江老师曾在接受澎湃专访的时候说,他从来不藏任何善本、珍本书,他只是使用书。我也应该属于此种态度,所以在我研究的领域,书籍相对比较全面,感兴趣或相关的会收藏一些,加之空间所限,其他书籍则尽量克制购买欲望。但逛书店,毕竟是读书人最能消遣和放松的时刻。我也有此癖好,路过一地,如时间充裕,往往会去书店闲逛。以北京为例,曾去过风入松、图书大厦,后来读博期间,一直流连于万圣、野草、博雅塔、万泉河畔、静闲斋、盛世情等。这些专业性的实体书店,往往能有淘书之喜,书籍更新也极快。但是,这几年却逐渐零落,朋友圈里看诸位经营者或者关店乃至离京,如万泉河畔、静闲斋;或者四处迁店,如野草。去年,盛世情书店在苦撑三年之后,终于关停,店前门口那封致读者的告别信在网上广为流传,让读书人禁不住心有戚戚,“书店渐远、记忆永存。”这正是当下实体书店宿命与挑战间的归纳。受当下总体性的氛围,以及技术革命等要素的影响,作为传统型文化传播节点的实体书店,面临着诸多压力,自然处于生存的十字路口间。而上述书店的花瓜飘零,则无非一一印证了这一时代下的预言与隐忧。早在2008年,香港二楼书店罗志华意外去世,就被视为当下实体书店的一个命运折射。目前,我所知道的经营有序者唯有二:博雅塔由于北大政策的支持,仍然能在地下商场经营;万圣在保留原先功能的同时,日益引起关注的则是它的茶座,以及那只猫,成为了打卡的“网红”,这或许是都属于时代之下的某种转型吧。

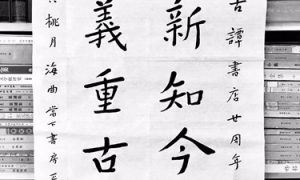

念及于上述背景,自然会感念于在曲阜空间中今古谭二十余年的变迁。曲阜作为一座充满历史感的小城,远方之人仰慕它,多因其在思想和文化上的图腾意义;而处其一隅的读书人,能安心于此,则多因其氤氲期间的安闲氛围,才有得鱼忘筌之妙。而今古谭书店,则在时代、地域的挑战下,为曲阜乃至各地的读书人,持续而绵密地提供着微光——至于你我,至于所有迷恋于文化传承者。这才是这座小城、这所书店,最为感人的温暖之处。是为记!

牟学林

于2022年2月19日雨水节气

鲲鹏按:

牟学林,山东即墨人,博士毕业于中国人民大学,现就职于曲阜师范大学历史文化学院,主要从事隋唐史及中国古代政治制度史的教学与科研工作。