开封 韩鹏(整理)

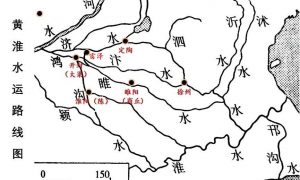

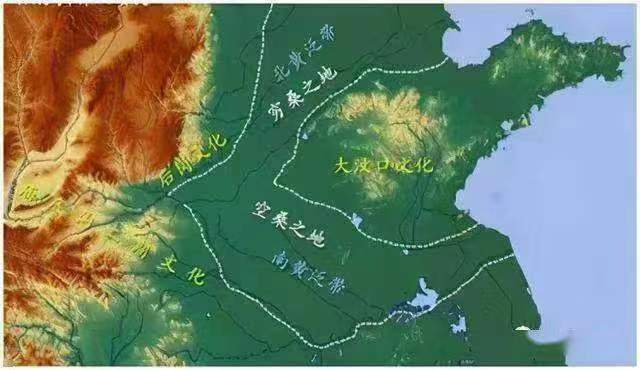

1986年,四川省广汉市三星堆古遗址出土的文物中,有两棵通身用青铜制造的通天神树,是古人根据“十日传说”制造的青铜器。据舜禹时期伯益所编《山海经》记载,上古时期东海的汤(旸)谷,有十日太阳鸟居住的扶桑。扶桑也称空桑,在上古时期的东夷之地,居住东夷之地的东夷人,又称嬴人,东瀛人等。

关于汤谷、东夷、东赢、扶桑、空桑的地理位置,一直是一个历史地理之迷。开封的马先生(未征求本人意见,不便公开名字)向我提出了一些质疑。就此,我们开展了一些讨论。现将讨论情况作了简单整理,供大家参考。

马先生:东夷人和东瀛人不是一个概念吧?

韩鹏:日本、南韩、中国山东等地的东夷、东瀛(嬴)文化,都是上古中国东夷、东瀛(赢)文化传承的结果。

舜禹时期的伯益为“嬴”姓,居黄河下游“天地之中”东部的“东夷”之地,也称“东嬴”之地。传为伯益所撰《山海经·海内经》记载:“有赢民,鸟足。”“鸟足”之“嬴民”,也称“鸟夷”,是“东夷人”的一支。可知,“嬴姓”诸国之民当有“鸟夷”之族,说明“嬴人”与“夷人”是居住同地的同族。

春秋末期左丘明《左传·昭公充年》记载:“周有徐、奄”。东汉杜预注:“二国皆嬴姓”。可知,西周时期的徐姓国,也是嬴姓国。

唐代孔颖达疏引《世本》记载:“徐,臝姓”。南宋罗泌《路史·国名记乙》也记载:“徐,少昊后,嬴姓国”。西晋皇甫谧《帝王世纪》又记载:“少昊帝名挚,字青阳,嬴姓也。”“少昊”,是黄帝长子、青阳氏玄嚣。说明早在黄帝之子时期,就有“嬴姓国”和“嬴姓”文化产生了。

据史典记载,“嬴姓”包括廉、徐、江、秦、赵、黄、梁、马、葛、谷、缪、钟、费、瞿等姓氏的汉族人,被合称为“嬴姓十四氏”。

从其居住之地、姓氏传承和历史文化综合分析来论,东夷人与东嬴人具有同姓、同地、同义的特点。但夷有九分,虽大同却也有小异之别。

马先生:但是,是“赢姓”,不是“瀛”,东瀛人,容易让人理解为日本人。

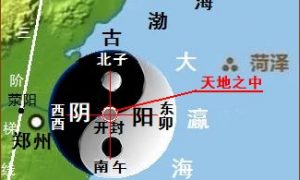

韩鹏:东瀛,最早是指上古时期河南荥阳东部的“大瀛海”,也就是古渤海、古黄海及其汇合处。随着黄河下游冲积的海底露出海平面,逐渐形成了河洲,也称“瀛洲”,是《山海经》中记载的东海“仙岛”之一。最早居住瀛洲之地的东夷人,去“瀛”之“水”旁又称东嬴人、赢姓。

这其中包括与东夷同地的“沃焦”“倭国”。故唐代成玄英疏解《庄子》时,曾引《山海经》称:“羿射九日,落为沃焦。”文中的“沃焦”,就是太阳“九日”族居住的“扶桑”之地,也在上古时期黄河下游冲积的东海之中,是中国人每日观察东方太阳出生的“日之本”方位。唐代李善注引《玄中记》也记载:“天下之大者,东海之沃焦焉,水灌之而不已。沃焦,山名也”。这说明“沃焦”,在东海、扶桑、九日之地是成立的,正与华夏先民观察太阳出生地“日之本”方位相吻合。

《山海经•海内北经》还记载:“倭国在带方东大海内。”这个“海”,也指上古时期黄河下游东部的“东海”“大瀛海”,及后来仙岛之一的“瀛洲”之地,对应黄河下游洪水冲积渤海、黄海后形成的上古河洲。伏羲时期,最早在四海环绕的河洲、瀛洲之上,划分了以冀州为中州的九州。说明伏羲是东夷人、东瀛人的始祖,故有东帝、东皇之称。

在《东夷列传》等古典记载中,“倭国”也称作“扶桑国”。“扶桑”,又作“搏桑““空桑”等,不少学者还释为“建木”“大桑”,本指三星堆出土青铜器十日鸟居住的“神树”。故《山海经·海外东经》记载:“汤谷上有扶桑,十日所浴”。正与羲和氏族,在“扶桑”“空桑”主日月、定历法的天文台同地。

所以,《山海经·大荒南经》记载:“东南海之外,甘水之间,有羲和之国。有女子名曰羲和,方日浴于甘渊,羲和者,帝俊之妻,生十日。”西晋郭璞注:“羲和盖天地始生,主日月者。也故《(归藏)启筮》曰:‘空桑之苍苍,八极之既张,乃有夫羲和,是主日月,职出入,以为晦明。’又曰:‘瞻彼上天,一明一晦,有夫羲和之官,以主四时,其后世遂为此国。”“羲和氏”居住的“羲和之国”“空桑”和“十日”出生地,均指黄河下游古渤海、古黄海消失后,东夷人赢姓居住东夷之地、赢姓之国。

马先生:……

韩鹏:《山海经•海内北经》记载:“盖国在钜燕南,倭北。倭属燕。”“钜”,是八世炎帝榆罔之子姜雷,又称“姜钜”“封钜”等,也是黄帝元妃嫘祖之父居住的封钜国。夏代成为了乐正后夔之子封伯的封父国,今在封丘县西南一带。“燕”,也称“姞燕”“南燕”,是黄帝四世孙帝喾与姜嫄儿子后稷的出生地“有台”,今为延津胙城一带。“胙城”之“胙”,由黄帝时期“胙土封氏”而得名,居住延津“姞燕”之地的“姞”姓,也是黄帝分封的十二姓之一。

“钜燕”“盖国”南部的“倭国”,既然是“属燕”,其北部自然与“钜燕”“盖国”相邻,也与开封古陈留“空桑”(今杞县葛岗镇)大致同地。所以,《山海经》记载的“沃焦”“倭国”,当与开封古陈留东南的杞县“空桑”一带相近,也是炎帝、颛顼帝、羲和氏居住的陈留空桑、占日的鹿台岗天文台和制定夏代十月太阳历法《夏小正》之地。

这里正是春秋时期,孔子在夏人后裔封地杞县(商周古杞国)鹿台岗一带,能够采集到夏历《夏小正》的历史、地理和文化原因。所以,西汉戴德《礼记·礼运》引孔子言:“我欲观夏道,是故之杞,而不足征也,吾得夏时焉。”东汉经学大师郑玄注解:“得夏四时之书也,其书存者有《小正》。”“《小正》”,即居住上古时期“东海”“扶桑”“空桑”“阳堌(旸谷)”之地的羲和氏,观测日月运行规律,制定的夏代十月历法《夏小正》。

从封钜(父)国、空(扶)桑、开封、杞县的地理位置来看,若说现在的日本“倭”文化,是上古时期中国“赢姓”“东夷”“嬴国”“倭国”文化传承的结果,当不为过。

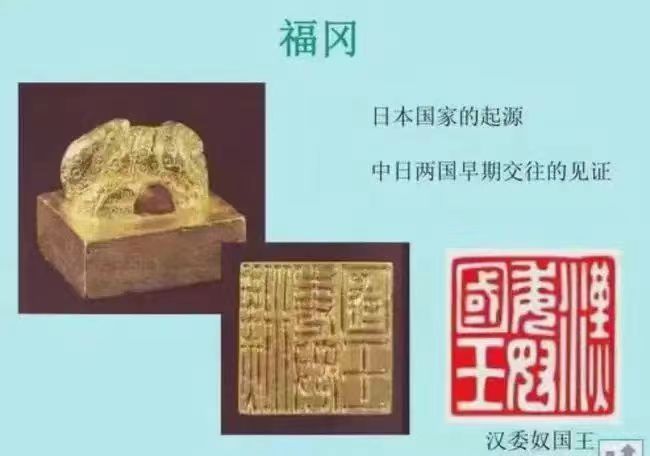

东汉光武帝刘秀时期,授予日本“汉倭奴国王”的金印就是明证。据南朝宋时期历史学家范晔所编《后汉书·倭传》记载:公元57年,即“建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。”这进一步证明,“倭国”的文化来源,本出自上古舜禹时期《山海经》中的“倭国”文化传承。

它还可以说明,不仅东汉时期日本“倭奴国”人,认可自己居住在中国东海之位的倭国,而“倭国”国名,最早也源自上古时期的中国文化。

马先生:把倭国考证到杞县空桑城,……再把倭国考证到杞县空桑城。有点搞笑。

韩鹏:可以说说不是杞县“空桑”一带的理由吗?

马先生:……

韩鹏:其实,倭国的含义,就是四川三星堆出土青铜器神树上,十日太阳鸟浴汤和升起的“阳堌(旸谷)”“日本”之地,也是“赢氏十四姓”产生之地。“钜燕南”,所指的“扶桑”“空桑”“东海”“旸谷”所在的东方之地,其范围就不仅仅是指杞县“空桑城”一地了。包括杞县的“沙沃乡”、通许城关镇“东水沃”、冯庄乡“西水沃”的“沃”文化,或许也源于上古时期“空桑”“沃焦”等地理、文化传承。

客观地说,最早的“沃焦”“倭国”名称,也并无贬低的含义,正像中国“东夷、南蛮、西戎、北狄”文化一样,仅仅是记忆上古时期中国地理和文化的一种符号而已。不然,产生于“倭国”“空桑”之地的上古中国“赢氏十四姓”,也不会愿以如此贬义的文化作传承了。

马先生:……文章,是让大多数老百姓看的,不是只针对学术界。要简明扼要,抓住重点。

韩鹏:说的有道理。

我或许有些偏重于中原文化、故人先祖文化和故人文化传承的功绩了。也算是借缅怀故人业绩,为中原、中国和开封文化高地造势吧。

马先生:《徐姓堂号大全》,徐姓堂号太多了,可以参考其家谱记载,点出老领导属于徐氏那个堂号,那一支徐氏,如果找不到家谱证据支撑,则不可乱说,乱认堂号。

韩鹏:您和徐姓,同为中国“嬴氏十四姓”之一,理当担此大任,期待早日见到大作。

关于上古时期,黄河下游冲积东海、大瀛海、沃焦,形成河洲、瀛洲、九州、中国,以及扶桑、空桑、阳堌(旸谷)、倭国、羲和氏、十日族(鸟)、神树,出自开封古陈留、夏人后裔古杞国的讨论,至此暂告一个段落,不过是本人一家之言而已。但是,所讨论的上述思路和观点,是否能对华夏文明探源、华夏文明发源地,本在黄河下游,也就是河南荥阳东部、华北大平原西部首端之地的研究,有所启发,还有待时间和历史的检验了。

声明:该文观点仅代表作者本人,国学百科网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。